Segunda sección: estudios e investigaciones

DOI: 10.11600/rlcsnj.22.2.6178

Participación

como potencia de subjetividad política de niñas y niños de primera infancia*

Participation that enhances the political subjectivity

of early childhood

Participação como

poder de subjetividade política de meninas e meninos na primeira infância

Diana M. Bedoya-Ospitia, Mg.1

Diana Carolina

Figueroa-Zamora,

Lady Jazmín

Liberato-Murcia,

María Camila

Ospina-Alvarado,

1 Universidad de Manizales, Colombia.

Magíster en Educación y Desarrollo Humano, Universidad de Manizales.

Especialista en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario de la

Pontificia Universidad Javeriana. Psicóloga de la Universidad Católica de

Pereira. 0009-0003-6983-7191. H5: 0. Correo electrónico: umz32mz_dmbedoya@cinde.org.co

2 Universidad de Sabaneta, Colombia. Magíster

en Primera Infancia: Educación y Desarrollo, Universidad de Sabaneta.

0009-0003-3914-7464. H5: 0. Correo electrónico: dfigueroa@otraescuela.org

3 Universidad Pedagógica Nacional,

Colombia. Magíster en Desarrollo Social y Educativo, Universidad

Pedagógica Nacional. Especialista en Gerencia Social de la Educación de la

Universidad Pedagógica Nacional. Licenciada en Educación Infantil de la misma

universidad. 0009-0005-4244-072X. H5: 0. Correo electrónico: ljliberatom@upn.edu.co

4

Cinde, Colombia. Doctora en Estudios de Medios y Comunicación, Taos Institute-Free

University of Brussels; Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de

la Universidad de Manizales-Cinde. Magíster en

Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Javeriana. Psicóloga de la

Universidad de los Andes. 0000-0002-7271-151X. H5: 20. Correo electrónico: mospina@cinde.org.co

Recibido: 09.08.2023 Aceptado: 22.01.2023 Publicado: 19.04.2024

Resumen

(analítico)

El

estudio tiene como propósito comprender la construcción de subjetividad

política de niñas y niños de primera infancia desde la participación genuina en

el escenario comunitario del Resguardo Indígena Kurmadó,

a partir de una investigación etnográfica que vinculó a una niña y dos niños,

además de una madre y lideresa y un padre de familia de la comunidad embera chamí. Aunque

históricamente las infancias han sido invisibilizadas, lo que imposibilita

reconocerlas como actores sociales con capacidad de agencia, los resultados

muestran el potencial político que generan las experiencias comunitarias, la

lucha y la resistencia en las que participan las niñas y los niños desde

temprana edad, al ser parte de un pueblo originario. Además, permiten

comprender la participación genuina como el escenario donde acontece, se

manifiesta y potencia su subjetividad política.

Palabras clave Subjetividad política; participación;

primera infancia; escenarios comunitarios. Tesauro de Ciencias Sociales de la Unesco.

Abstract (analytical)

This study

examines the construction of political subjectivities of girls and boys in

early childhood through genuine participation with the community in the Kurmadó indigenous reserve. The author describes

ethnographic research with a girl and two boys from Embera

Chami community, as well as a mother who is a community leader and a father.

Although historically children have been invisible in society, lacking

recognition as social actors with agency, the results evidence the political

potential generated by experiences of community, struggle, and resistance that

indigenous children participate in from an early age. Genuine participation is

understood as the scenario in which children’s political subjectivity is

generated and strengthened.

Keywords Political

subjectivity; stake; early childhood; community settings.

Resumo

(analítico)

O

objetivo deste artigo é compreender

a construção da subjetividade

política de crianças de primeira

infância a partir da sua participação genuína no cenário comunitário do Resguardo

(reserva) indígena Kurmadó. A metodología empregada foi baseada

na pesquisa etnográfica e teve como principais sujeitos uma menina e dois meninos, além de um pai e uma mãe que é também

líderança da comunidade Embera Chami. Os resultados permitiram

evidenciar a participação genuína

como um cenário em que a subjetividade política das crianças

pode acontecer, se manifestar e se fortalecer. Também

identificouse que as experiências

de luta e resistência dos povos indígenas são um potencial político que pode enriquecer a participação desde o início da

vida.

Palavras-chave Subjetividade política; estaca; primeira infância; configurações da comunidade.

Introducción

Este

artículo presenta algunos resultados que emergen del trabajo con la

comunidad indígena embera chamí,

a partir de una investigación cualitativa realizada en tres comunidades, una

campesina y dos comunidades indígenas del territorio colombiano: la Escuela

Cultural Campesina en Usme (Bogotá), el Resguardo Indígena Toez

Caloto (Cauca) y el Resguardo Indígena Kurmadó

(Marsella, Risaralda); la presente investigación se plantea como objetivo

comprender la construcción de la subjetividad política de niñas y niños de la

primera infancia desde la participación genuina en el escenarios comunitarios.

La

presente investigación se establece en el marco de participación en el

macroproyecto Convidarte

para la Paz,

del grupo de investigación Perspectivas Políticas, Éticas y Morales de la Niñez

y la Juventud de la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo

Humano (Cinde) y la Universidad de Manizales.

Infancias en contexto, una

apuesta disruptiva

A

partir del reconocimiento del momento histórico que

vive Colombia después de más de seis décadas de conflicto armado en el que han participado diversos actores, en el que se ha logrado avanzar para que el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo firmaran en el 2016 el Acuerdo Final para la Terminación

del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, surgen evidencias

trascendentales para la sociedad acerca de la afectación de niñas, niños y jóvenes

presentadas en el capítulo 1 «No es un mal menor: niños, niñas y adolescentes

en el conflicto armado», del Informe final de la Comisión para

el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2022).

El

informe pone de manifiesto el impacto de la violencia y la victimización

producto de la negación que, como sujetos políticos, han

vivido las niñas y los niños. Todas estas adversidades han pasado inadvertidas,

lo que genera la invisibilización

de sus experiencias, sus voces y de las situaciones enfrentadas; situación que se agudiza en contextos indígenas

y rurales donde los flagelos

de las múltiples violencias y la precariedad han tenido un mayor impacto.

A lo anterior, se suma la

mirada adultocéntrica (Sosenski

& Jackson, 2012) donde estos aspectos no representan una afectación significativa

para las niñas y los niños. Por esta razón no han sido tenidos en cuenta en las

decisiones que

lleven no solo a su reparación; también se les ha negado el lugar para ser

verdaderos actores en los escenarios para la construcción de paz, los cuales

presentan la urgencia de ser plurivocales.

En este sentido, cuando es

claro que en Colombia son

tantas las generaciones que

han vivido en el conflicto y las violencias asociadas, resulta imperativo

preguntarse: ¿cuántas más tendrán que

hacerlo?, o ¿es posible contribuir a la construcción de paz en un momento de

esperanza? Pensar en esto conduce, además de contextualizar las infancias, a

plantear su lugar y participación en la sociedad como verdaderos actores

sociales de transformación de su realidad (Lay-Lisboa & Montañés-Serrano,

2018).

Este nuevo escenario es un

llamado y un cuestionamiento ético y político que implica poder reconocer para,

posteriormente, ayudar a reparar a través de una mirada amplia que abarque sus realidades

contextuales, para que

asuman su protagonismo en cada momento de la vida que los atraviesa. De

allí la importancia histórica de situar a los niños y niñas de comunidades

rurales e indígenas en este contexto en particular: entre el paso de la

violencia armada a los anhelos de construcción de paz, para comprender su papel

como sujetos políticos, capaces de realizar transformaciones en sus entornos,

como son los escenarios comunitarios en los que

acontece la vida de quienes

pertenecen a los pueblos originarios, con trayectorias organizativas y

prácticas políticas, comunitarias y de resistencia que han tenido gran

importancia en la historia de los movimientos sociales y políticos de Colombia.

Esto resulta aún más

relevante puesto que,

pese a la existencia de la declaración que

legitima a niñas y niños como sujetos de derecho a través de la Convención de

los Derechos del Niño de 1989 (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,

2006), aún existen barreras para su participación, mucho más cuando provienen

de comunidades fuertemente impactadas por la violencia sociopolítica y la

migración económica que

han padecido la población afrodescendiente y los pueblos indígenas en el país,

como es el caso de la comunidad embera chamí.

La participación genuina, un

camino a la emancipación

Ser

sujeto de derechos implica pensar la participación como despliegue para el

acceso a un escenario verdaderamente democrático que

permita la reconstrucción del tejido social. Sin embargo, parece que este derecho (el de participar) se ha sustraído de

la vida de niñas y niños y, aún más, cuando se trata de la primera infancia y

de miembros de comunidades indígenas, por lo que

la posibilidad de ser tenidos en cuenta para tomar las decisiones que afectan y atraviesan su vida dista de lo esperado.

Así

mismo, la limitación de la participación de niñas y niños en la esfera política

está íntimamente ligada al sostenimiento, en la sociedad, de unas relaciones de

poder existentes entre el adulto y el niño (Bustelo, 2011; Foucault, 1999);

estas se enmascaran en discursos sobre la infancia y llevan a sostener una

mirada tradicional de su papel en la sociedad que,

por lo general, se asocia a la vulnerabilidad, la carencia y la necesidad de

protección y cuidado, aspectos que limitan su accionar en el

mundo.

Esta

relación que pretende sujetar la vida y la

participación de niñas y niños, en especial los que

cursan la primera infancia, corresponde a lo que

Bustelo (2011) ha denominado biopolítica, la cual «implica un estatuto

regulador de la vida, pues en esta instancia de la edad temprana es donde se define

quién accede a ella, quién

no y quién permanece en ella reglamentando las condiciones

de esa permanencia» (p. 34). Esto significa que, en las sociedades modernas,

los adultos y aquellos que ostentan el poder buscan mantener el control

social sobre las bases de una visión de desarrollo y sociedad esperada, que requiere el uso de distintos

mecanismos de represión y castigo (Foucault, 1999), para mantener sobre niñas y

niños un dominio que se desea continuar durante

toda la existencia y que se ha legitimado mediante las

relaciones que inician en la familia,

continúan en la educación y se mantienen y alimentan en el entorno social.

En

este sueño de sociedad que se construye sobre formas

discursivas y prácticas hegemónicas, que pretenden la concreción de un

mundo gobernado por un pensamiento racional, capitalista e individualista, es

comprensible que se busque eliminar todo aquello que resulte diferente y muestre otras alternativas de

visión y modelo de vida; por ejemplo, las que presentan los pueblos

originarios con sus saberes, conocimientos y prácticas. Estas revelan otras

formas de relación con el mundo, la naturaleza y sus semejantes, donde se

privilegia lo relacional, lo colectivo y la comunión entre lo humano y lo no

humano, así como la relación niño-comunidad. Todo esto representa fisuras ante la realidad establecida y pone en riesgo

lo que dichos dispositivos persiguen: instalar, desde las

edades más tempranas, formas de pensar y actuar que

atraviesan el cuerpo y la subjetividad.

Por esta razón, la pregunta

por la construcción de subjetividades políticas no pretende responder solo

frente a un aspecto de identidad de niñas y niños de la primera infancia que pertenecen a un

pueblo originario, sino que

trata de develar el poder que

atraviesa lo político y el potencial que

representan para la sociedad. Al respecto, Bustelo (2011) sugiere señalarlas

como «un nuevo comienzo», a través del cual «es vida abierta a la posibilidad

de un nacer como principio emancipador» (p. 28), que abre caminos a la ruptura de órdenes

hegemónicos; esto quiere

decir que niñas y niños

están abiertos a la no continuidad, al quiebre

del poder que

se ha establecido en el intercambio intergeneracional, como esperanza para el

surgimiento de otras construcciones de sentido.

A este principio

emancipador, como lo denomina Bustelo (2011), que llega con las infancias, se suman las

rupturas con las que

escapan a los órdenes establecidos las comunidades indígenas mediante sus

saberes otros que

tienen como base su propia historia, la sabiduría ancestral que llega con los

mayores y la lucha por la autonomía y el territorio para la construcción y el

sostenimiento del poder en lo colectivo del que

hacen parte las niñas y los niños, desde edades muy tempranas, dando así un

giro a lo que las

sociedades hegemónicas y adultocéntricas han

instituido. Según Escobar (2014), «estas perspectivas buscan hacer visible el

hecho de que

detrás de todas estas luchas hay toda una forma diferente de ver y organizar la

vida, que aquí indexaremos como

"ontologías relacionales" y como la "lógica de lo comunal"»

(p. 51).

Se trata de dos surgimientos

que ponen en el

panorama del entramado social dos potenciales fisuras que atraviesan la subjetividad de quienes participaron

en esta investigación, que

se convierten en horizonte para la transformación y la comprensión de lo

político en la vida de niñas y niños. Como señala Bustelo (2011): «la política

existe cuan-do el orden natural de la dominación es interrumpido por la

institución de una parte de los que

no tienen parte» (p. 33). Es decir que

este orden puede ser interrumpido por las niñas y los niños, históricamente

invisibilizados y que

en realidad representan la posibilidad de un nuevo comienzo, así como por las

comunidades indígenas, también inadvertidas, que con sus saberes otros irrumpen el

orden hegemónico.

Ospina-Alvarado (2020) por

su parte afirma que

«es en el crisol de la multiplicidad de las subjetividades y las identidades de

los niños y las niñas en donde emerge el rompimiento de determinismos y

esencialismos, así como la construcción de una vida propia» (p. 244). Es decir,

es en la multiplicidad de subjetividades donde se juega el cambio de rumbo de

cada sociedad, abriendo así un abanico de posibilidades de gestación de lo

nuevo, que debe considerar la

capacidad creadora que

los caracteriza y mucho más cuando son quienes

pueden traer a la esfera de lo social y lo político saberes, sentidos y

prácticas que

se tejen en la vida en común de los pueblos originarios.

Por otro lado, para Arendt

(2018) el sentido de la política se halla en la experiencia que procura la

libertad, aquella

que descubre su lugar

en el nuevo comienzo que

permite cada vida humana desde su nacimiento: «el milagro de la libertad yace

en el poder comenzar, todo hombre en cuanto por nacimiento viene al mundo (…)

es él mismo un nuevo comienzo» (p. 25).

Los planteamientos

presentados hasta aquí

consideran la vida de niñas y niños, desde el momento del nacimiento, como

libertad para un nuevo comienzo y como subjetividades que rompen con

determinismos. Esto convoca a la disrupción, a gestar el camino del no continuo

y a actuar desde nuevas apuestas éticas y políticas que reconocen su valor

para el mundo social, dejando de verles como seres carentes de capacidad de

agencia (Ospina-Alvarado, 2020), para pasar a comprender las posibilidades que desde sus subjetividades

políticas pueden emprender en escenarios como son las comunidades indígenas,

donde se sitúan sus marcos afectivos y relacionales.

En estos marcos de

referencia se vislumbra la participación genuina como eje potenciador para la

emergencia de las subjetividades políticas de niñas y niños, así como el camino

para la emancipación a la que

están llamados al ser sujetos de derechos, como lo declara la Convención de los

Derechos del Niño. Sin embargo, la declaración por sí sola no ha logrado las

grandes transformaciones que

están en mora para las infancias, por lo cual se debe trascender el enfoque de derechos para

pensar que la subjetividad

política se construye, revela y potencia es en la praxis; es decir, en

escenarios donde es posible la participación, entendida como un derecho

sustantivo, que

consiente a los niños desempeñar en su propia vida un papel protagónico, una actoría social de la que

«participan en la construcción y determinación de su propia vida»

(Herrera-González & Mora Guerrero, 2023, p. 3), en vez de ser simplemente

«beneficiarios pasivos del

cuidado y la protección de los adultos» (Lansdown,

2005, p. 1).

Dicha participación es una

práctica que

cobra vida en el hacer inmediato y se construye en tiempo presente (es decir en

el aquí y en el ahora), no

en la moratoria que

plantean algunas de las barreras generadas por la visión andultocéntrica;

según esta última, se percibe a niñas y niños desde un potencial futuro, por lo

que aplaza su

participación en la esfera de lo público para cuando se alcance la adultez,

desconociendo con ello la realidad de su tiempo presente y de su potencial para

incidir y crear.

Urge y es prioridad que las

participaciones estén libres de las limitantes generadas por la mediación de

los adultos, razón por la cual se plantea enfáticamente la participación

genuina de niñas y niños de la primera infancia, dado que muchos de los

escenarios para la participación, según Lansdown

(2005) «se caracterizan por ser: iniciados por adultos; dirigidos y

administrados por adultos» (p. 15). Esto significa que existe un control que desdibuja la

participación como parte de las formas cotidianas en que se relacionan. En

este sentido, Novella (2008), retomando a Apple y Beane

(1997), afirma que «los niños son

fabricantes de iniciativas participativas» (p. 84).

No obstante, estas

iniciativas de participación escapan a la mirada deficitaria construida desde

el adultocentrismo, porque la mayoría de ellas están cargadas de

códigos del lenguaje que

atraviesan primero la corporalidad y la emoción para después volverse palabra.

Estos múltiples lenguajes con los que

participan las niñas y los niños de la primera infancia no suelen ser

reconocidos como tales, porque

sus vidas y capacidades son evaluadas en términos de evolución, pasando

inadvertidas las sutiles formas —y a veces cargadas de fuerza— con las que realizan sus

expresiones como sujetos políticos, que

emergen de forma espontánea y auténtica para hablar de su capacidad creadora y,

a la vez, disruptiva.

No se puede decir, entonces,

que los niños y niñas

en la primera infancia sean seres pasivos e indiferentes. Todo el tiempo están

viviendo experiencias en las que

ponen en juego el cuerpo, las emociones y códigos lingüísticos antes que la palabra para

participar espontáneamente, constituyéndose esta en una experiencia subjetiva

de carácter individual, pero también social. En relación con lo anterior,

González-Rey (2012) define la subjetividad como «una producción simbólica

emocional de las experiencias vividas que

se configuran en un sistema que, desde sus

inicios, se desarrollan en una relación recursiva con la experiencia» (p. 13).

En este caso, la experiencia se trata de la posibilidad de participación

genuina, de acción sobre la realidad que

se construye con los otros, lo que

tiene lugar en el escenario comunitario, como lo develan los participantes y que abre el camino

para la presentación de las comprensiones que

se han construido en esta investigación.

Método

La investigación en la que se basa el

presente artículo tiene como propósito comprender cómo se construye la

subjetividad política de niñas y niños de la primera infancia desde la

participación genuina en el escenario comunitario del Resguardo Indígena Kurmadó. Dicho problema se abordó en el marco de una

investigación cualitativa por medio de la etnografía (Guber, 2016), que se interesa por

estudiar los fenómenos sociales desde su misma naturaleza, por lo que prevalecen los

sentidos y significados que

los mismos participantes atribuyeron a sus experiencias. Esto en consideración

de que muchas

investigaciones sobre la participación de las infancias se han realizado sin

ellas, suplantando sus voces, siendo interpretaciones que surgen desde la

mirada adulta (Esteban et

al.,

2021).

Del mismo modo, cobró

relevancia el trabajo en torno a un marco interpretativo de la información

obtenida durante cinco meses y en el que,

como investigadoras, se estuvo presente en distintos escenarios comunitarios en

los que acontece la vida

de los participantes. Mediante dichas experiencias se llevó a cabo una

observación detallada y una descripción minuciosa de todo lo que acontecía durante

los espacios propuestos por los niños y niñas. Además de las conversaciones que se fueron tejiendo

de forma profunda y natural, que

condujeron a momentos de reflexividad y comprensiones cada vez más significativas

de cada encuentro, las cuales se consignaron en una matriz de temas y subtemas

emergentes.

Tipo

de estudio

Se estableció la etnografía como apuesta

metodológica que

permite el acercamiento a un conocimiento que

emerge desde el otro; desde sus lugares de enunciación y perspectivas de vida

de acuerdo con sus experiencias. De esta forma, se consiguió respetar ritmos,

intereses, preguntas, expresiones y necesidades de quienes hicieron parte

de la investigación. Al respecto, Guber (2016) señala que la etnografía «busca comprender

los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros» (p. 16). Por

tanto, este estudio se centró en las prácticas cotidianas que propusieron la

niña y los niños, en las que quisieron que las investigadoras

hicieran parte, lo que

permitió establecer un vínculo a través de una relación horizontal, de confianza

y de respeto (López-Ordosgoitia et al.,

2023).

Para este proceso fue clave

la descripción como elemento esencial de la etnografía, en cuanto el

papel principal de las investigadoras fue el de ser observadoras de cada

detalle, gesto, movimiento y acción realizados por los niños en su contexto,

además de mantener una escucha atenta y sensible a cada sonido, risa, palabra,

pregunta o frases que

se fueron manifestando en la relación con su territorio, los pares, los adultos

e, incluso, con ellas mismas.

De igual manera, las rutas

dibujadas por la niña y los niños implicaron el involucramiento en su vida

cotidiana, la cual se desarrolla en el territorio como espacio hogar y espacio

comunitario, donde se tejen importantes relaciones; en este sentido, se actuó

desde una ignorancia metodológica (Guber, 2016), que requiere

que quien investiga tenga que acercarse y tener

un contacto directo con la realidad para conocerla. Así, se descolocan ideas,

imaginarios, percepciones e incluso experiencias previas con las que se cuenta como

investigadoras, atravesadas por una propia subjetividad política, para dar

lugar a comprensiones desde lo más genuino que

pudo emerger entre quienes

participaron.

Este camino de aprendizaje

en que se convirtió la

investigación, dispuesto por los intereses de los propios niños, brindó la

oportunidad de visibilizar su capacidad como actores sociales y políticos, es

decir «como quienes

pueden hacer una contribución relevante a la comprensión de nuestros mundos

sociales y culturales» (Milstein, 2015, p. 193). De este modo se crean rupturas

en un lugar que

ha sido ocupado generalmente por adultos, sujetos que ostentan el saber,

lo que abre un abanico de

oportunidades colaborativas, constructivas y generadoras que surgen

constantemente de sus iniciativas participativas.

Desde esta perspectiva se

desarrolla un trabajo de campo que

implica, como refiere Milstein (2015), un estar ahí y ese ahí fue el

territorio, la casa, en el juego, en la escuela, en el camino, en la minga, en

el posicionamiento del gobernador del resguardo, actuando con el mismo interés

y deseo por aprender que

caracteriza a las infancias. Al respecto expresa Milstein (2015): «los

etnógrafos nos interesamos por todo aquello

que consideramos,

sospechamos que

nos informa y nos despierta curiosidad y utilizamos sus mismos métodos —mirar,

escuchar, tocar, preguntar, observar, probar, etc.—» (p. 197).

Participantes

Durante el proceso

investigativo se contó con la participación de una niña de cuatro años y dos

niños de cuatro y cinco años, vinculando además a una madre y lideresa y a un

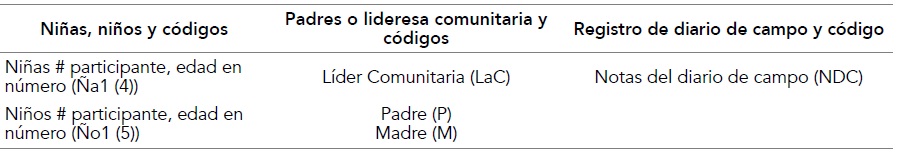

padre de familia, miembros de la comunidad embera chamí (tabla 1).

Tabla 1 Participantes

de la investigación y codificación

Técnicas que

respetan sus múltiples lenguajes

Para

este camino trazado desde la etnografía, donde se echa mano de las

estrategias y herramientas propias que utilizan los niños para

acercarse a los fenómenos de interés, se emplearon algunas técnicas para entrar

en diálogo con sus sentires y necesidades, como la construcción de vínculos de

confianza con los adultos con los que se relacionan, en la que prima el hecho de que

se sientan seguros e interactuando como interlocutores válidos (Hernández &

Ríos, 2015). Por tal razón, la observación participante fue la técnica empleada

para contribuir en la construcción de esa relación, ya que facilita a las investigadoras desempeñar un papel

más cercano, que responde a las interacciones que nacen y proponen la niña y los niños al ser parte

de su cotidianidad y actuar según lo que se va creando en cada

escenario en el que transcurren sus vidas.

En

este ejercicio de observación participativa las investigadoras realizaron

descubrimientos que conducen a comprensiones

sobre sus subjetividades políticas identificadas y que fue imperioso registrar de manera cuidadosa en un

diario de campo, en el que se captura con sutileza todo

aquello que escapa al uso de las

palabras, pues al respecto López-Ordosgoitia et al. (2023) refieren que generalmente en las investigaciones «la voz, desde

una perspectiva occidental y liberal, ha sido el recurso comunicativo más

valorado en los ejercicios investigativos con los niños, dejando otras

expresiones infantiles en segundo nivel: silencios, gritos, lenguaje corporal,

incomodidad o llanto» (p. 8). Y que para el caso de la presente

investigación nos habla de sus múltiples lenguajes, que cobran mayor relevancia al pertenecer a un pueblo

originario donde su lengua, costumbres, ritmos y expresiones pueden ser tan

distintos y requieren mayor sensibilidad y

agudeza para su comprensión, puesto que lo que revelan las comunidades indígenas con sus saberes otros representa a su vez otros marcos de comprensión que irrumpen en la realidad constituida.

Las

conversaciones son una estrategia clave que permite dar continuidad a la

línea que sigue esta investigación, y es dejar que emerja un conocimiento de la forma más espontánea

posible por parte de quienes participaron. El estar

ahí presente en la cotidianidad de la comunidad permitió que surgieran conversaciones que, por el grado de confianza que los participantes empiezan a experimentar, se

hicieron cada vez más frecuentes y profundas y que

revelaron aspectos más íntimos no solo de la vida personal, sino también

comunitaria, siendo elementos enriquecedores para la construcción

de sentido de la investigación

Finalmente, el equipo de investigación

realizó un análisis temático de narrativas, en el que se agruparon los

relatos y algunos fragmentos del diario de campo en una matriz temática para

organizar e interpretar la información que

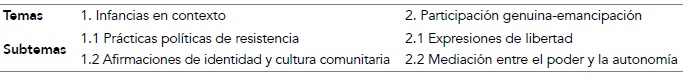

se recogió en el proceso de observación participante durante cada encuentro.

Esto dio paso a un ordenamiento conceptual a partir de la agrupación de los

datos basados en los relatos, expresiones, comportamientos y situaciones que surgieron en temas

y subtemas (tabla 2), según las tendencias identificadas para establecer las

relaciones más relevantes, que

posteriormente se integran con la teoría y conducen a la escritura analítica e

interpretativa de las comprensiones o resultados más reveladores.

Tabla 2 Temas

y subtemas emergentes para el análisis de la construcción de subjetividades

políticas

Consideraciones éticas

Desde

la dimensión metodológica se propuso como eje y manifiesto ético el

reconocimiento de cada niña y niño participante como sujeto político, para

generar comprensiones que los sitúan desde su realidad

histórica y contextual. Para ello se dio a conocer el propósito de la

investigación inicialmente en una reunión formal con las autoridades del

cabildo (gobernador del cabildo, coordinador político) así como con el coordinador

pedagógico y las profesoras, posteriormente, con su autorización se presentó el

objetivo y la metodología propuesta a las familias, con quienes se contó y del consentimiento informado de los

adultos como representantes legales, mediante la firma de un

documentos. En paralelo, la maestra presentó el proyecto a los niños y

las niñas, con palabras adaptadas a su edad y lengua explicando que el equipo de investigación estaba

conformado por profesoras que les estarían acompañando y

jugando con ellos y ellas, después de lo cual se contó con el asentimiento

informado de los infantes que participaron en la

investigación. De igual manera, a través del proceso de trabajo de campo se

buscó mantener una disrupción en las hegemonías que

se pudieran establecer entre adultas investigadoras, portadoras de imaginarios

propios sobre las infancias, y la comunidad, las cuales podrían constituirse en

barreras para una participación genuina. En este sentido, se mantuvo un respeto

y un reconocimiento continuo de los sentires, necesidades, ritmos que la niña y los niños establecieron, partiendo de la

base de que cada uno de ellos fue reconocido

«como alguien capaz de producir conocimiento sobre su propia realidad» (Bertoli, 2020, pp. 11-12).

Resultados

De los resultados más

relevantes del trabajo que

se realizó con la niña y los niños de la comunidad embera

chamí en el Resguardo Indígena Kurmadó

se tomaron en consideración los temas y subtemas emergentes; estos permiten

concentrar la información obtenida para llegar a comprensiones sobre la

construcción de la subjetividad política de niñas y niños de la primera

infancia desde la participación genuina en el escenario comunitario.

Infancias

en contexto

Situar a los niños en su

contexto implica hablar de prácticas

políticas de resistencia y, para este caso, es preciso reconocer que sobrevivir a la

violencia sociopolítica de la que

fueron víctimas en su zona de origen (Pueblo Rico, Risaralda) es el primer acto

de resistencia de la comunidad embera chamí, que

tuvo como consecuencia el desarraigo de sus territorios ancestrales, pero que permitió escapar

de la barbarie para poder continuar con el lazo de la existencia.

Esta lucha se mantuvo luego

de la llegada a Pereira como ciudad receptora; allí se asentó la comunidad en

uno de los barrios con mayor vulnerabilidad socioeconómica, donde el bienestar,

la seguridad alimentaria y la existencia como pueblo étnico estuvo en riesgo.

Todas estas tensiones que

debieron afrontar para su subsistencia y readaptación cultural, en medio de un

nuevo contexto, se convirtieron en una amenaza constante para la continuidad de

sus tradiciones, saberes y cultura. Al respecto, un padre participante afirma:

«En la ciudad vivíamos muy mal, no alcanza la plata para todo lo que hay que pagar. Acá estamos

mejor, los niños no tienen que

ver tantas cosas». Decisiones de desplazarse que implican el cuidado de la vida y que, en palabras de

Ospina-Alvarado (2020), «se re-existe en el marco de una "nueva

vida"» (p. 161), que

la comunidad espera pueda trascender en la existencia de las nuevas

generaciones.

Actualmente, hacer

referencia al territorio que

habitan, el Resguardo Indígena Kurmadó, reviste gran

trascendencia para la comunidad, pues este espacio es producto de un ejercicio

histórico de luchas y movilizaciones que

se realizaron continuamente, hasta lograr la restitución de sus tierras por

parte del Estado colombiano, como un segundo momento que denota «la defensa

del territorio como espacio que

sustenta el proyecto de vida» (Escobar, 2014, p. 78), lo que significa una

perspectiva que

va más allá de la tierra, porque

el territorio representa la posibilidad de la construcción del entramado

colectivo.

Con la llegada al resguardo

de aproximadamente doscientas familias, estas retoman sus prácticas

ancestrales, las cuales se tejen en el territorio como vínculo sagrado que convoca al trabajo

colaborativo donde los saberes, la cultura y la lengua propia vuelven a ser el

centro, el interés y la fuerza que

como comunidad los sostiene, para «garantizar su condición cultural y social

como pueblo ancestral, pese a procesos de aculturación» (Ibáñez-Pacheco, 2021,

p. 359) a los que

se vieron expuestos. En este proceso, cobran gran importancia la crianza y la

educación que

reciben niños y jóvenes para que

la cultura propia y los aprendizajes prevalezcan, como se sostiene durante

algunas de las conversaciones con los adultos participantes:

«Lo que queremos es que los niños se

sientan orgullosos de su cultura; que

crezcan acá y que

aprendan la lengua, que

no se pierda lo que

sabemos. Acá están más protegidos, nos ayudamos todos, ellos pueden caminar por

todos lados». (P) «Ellos son la noche y el día, todo el mundo los respeta por

ser nietos del jaibaná, los tratan como unos sabios,

como médicos tradicionales, mandados por el cacique, legado, enseñanza, serán ese líder

de poder y sabiduría». (M y LaC).

En las reuniones de la

comunidad, que

son una práctica continua y en la que

participan todos, incluidos los niños, se fortalecen las iniciativas

comunitarias orientadas por la sabiduría del jaibaná

y del gobierno indígena para lograr la organización social, la distribución del

espacio para el levantamiento y mejoramiento de las viviendas, así como la

seguridad alimentaria, la educación, las prácticas económicas y todo aquello que va surgiendo en la

cotidianidad y que

requiere la reflexión y

el consenso colectivo.

En estas prácticas, la

comunidad identificó como una de sus grandes necesidades mejorar las

condiciones actuales para brindar una educación de calidad a sus hijos; aunque cuentan con un

espacio adaptado como escuela, su infraestructura es precaria y destaca la

falta de recursos materiales y económicos para atenderlos, así como para

remunerar dignamente a quienes

asumen la labor educativa.

En estos procesos se

vinculan a niñas y niños, como actores y miembros de la comunidad, permitiendo que estos vivan y

apropien, desde muy corta edad, las prácticas de resistencia de la minga

indígena para reclamar por sus derechos. Al respecto, la líder participante

señala: «necesitamos que

toda la comunidad y todas las familias se movilicen; todos tenemos que estar acá, porque necesitamos una

educación mejor para los niños, es muy duro traerlos a ellos, pero acá debemos

estar». Como lo expresa Escobar (2014): «Son un tipo de luchas que no aspiran a tomar

el poder; sino a reorganizar la sociedad sobre la base de las autonomías

locales» (p. 53), en las que

se aspira a un mejor vivir y al desarrollo de la comunidad, desde el derecho a

la educación.

Durante la minga realizada

en la Gobernación de Risaralda fue posible observar la naturalidad con la que niñas y niños

asumen este escenario: mientras los adultos arman e improvisan carpas para

alojarse, ellos juegan con elementos de la casa como sábanas y cobijas para

recrear, en la parte trasera de un Jeep, su propio hogar. En esta ocasión, la

niña comenta de forma espontánea: «Estamos viviendo allí», y recogiendo algunas

sábanas se dirige a la carpa que

ya levantaron su mamá y su hermano mayor para continuar jugando. De esta

manera, se evidencia que

el juego como acto simbólico puede estar indicando una apropiación y

construcción de sentido de lo que

acontece durante la minga, como realidad que

no pasa inadvertida para los niños, sino que

es experimentada de otras formas. Esto da cuenta de una «producción de

subjetividad en situación, que

enseña cierto modo de hacer propio del movimiento social que puede habilitar un

espacio-tiempo alternativo y la dimensión de lo político» (Figueroa-Grenett, 2018, p. 203). Lo anterior se evidenció en las

expresiones de los niños cuando en el siguiente encuentro se indagó con ellos

sobre lo que

aconteció en este espacio:

Ño

1(4): «Habían muchos carros».

Ño

2(5): «La minga que

se van a marchar, pelear con los policías».

Ña

(4): «Es de la escuela».

Ño

2(5): «Pa que

los niños lean».

Dichas respuestas ponen de

manifiesto los sentidos propios a partir de lo que vivieron en un escenario que no suele

pertenecer a las infancias, esto es, el ámbito público. En este orden de ideas,

la vinculación temprana de las infancias a escenarios donde acontece lo

político puede adquirir

varios significados: primero, las visibiliza y, segundo, puede aportar a la

constitución de la subjetividad para el sentido de la vida en lo colectivo. Al

respecto Díaz (2012) sugiere que

la

subjetividad política se puede entender como la generación de sentidos

subjetivos y de configuraciones subjetivas que

desarrolla el sujeto mediante procesos de subjetivación sobre la política y lo

político que

siempre se despliegan en el ámbito de lo público, de lo que es común a todos.

(p. 17)

Ahora bien, ¿qué manifiestan la niña y los

niños con respecto a estas experiencias? Sus comprensiones llevan a la definición

del subtema afirmaciones

de identidad y cultura comunitaria, en

la que se incluye la

experiencia de libertad y la participación genuina que la niña y los

niños expresan al poder desplazarse por el resguardo, con la seguridad que les brinda su

territorio como espacio vital y de comunión con el todo, que marca una

diferencia de lo que

sucede en la ciudad, donde deben estar acompañados y, si se quiere, vigilados en

la relación con su entorno, y donde no es viable que sean parte de las prácticas políticas

en las que participan los

adultos, pues consideran que

estos no son escenarios para ellos, postergando así su participación en la

esfera de lo político.

Por el contrario, en el

resguardo la niña y los niños participan de todos los escenarios comunales, que reflejan un tejido

social fuerte y conectado con el cuidado de la vida, la reciprocidad y la

autonomía donde su territorio, en palabras de Ruiz-Morales (2021), puede ser

considerado como

«un

aula viva», en la que

ellos podían entrelazar las sendas propias con las de sus mayores, las de los

recién llegados y las de los desconocidos (…), para descubrir, crear, comunicar

y dar valor, desde adentro, a la densidad simbólica presente en las formas de

pensar, sentir y actuar de los habitantes de aquel lugar. (p. 22)

Lo que de forma significativa

puede ser identificado en el siguiente fragmento, que sigue presentando

formas diversas de involucramiento y de participación genuina de la niña y los

niños en lo que

acontece en el territorio como «aula viva»:

Mientras

los adultos trabajan coordinadamente en la extracción del jugo de caña en el

trapiche artesanal que

construyeron, dado que

la panela es un alimento esencial, observo cómo los niños en una imagen alterna

a lo que acontece empiezan

a girar alrededor de un palo, de una manera sincronizada en la que se respeta el paso

del otro para no ir a tropezar; el juego es girar y girar acompasados lo que les produce mucha

risa y diversión. (NDC).

Esta imagen del cuerpo de los niños,

acompasados y articulados en una lúdica del movimiento, como imagen alterna a

la que se ofrece en la

acción del trabajo en torno al trapiche, no es muy distinta de la que procuran los

mayores. Ambas siguen la misma lógica de unión, articulación y sincronización

de movimientos, incluso de complicidad que

tiene que darse con otros, lo que recuerda que niñas y niños están dando

significado propio a lo que

acontece y experimentan. Como señalan Núñez y Baronnet

(2017): «Al participar en la producción de sus propias tradiciones culturales,

los niños despliegan singulares herramientas conceptuales que constriñen y moldean de

manera significativa, no solo sus propias producciones culturales, sino también

la de los adultos» (p. 19).

En

cuanto a las afirmaciones de identidad, destaca que la niña participante siempre

porta los vestidos y el collar tradicionales de las mujeres embera.

Su mamá lo expresa así: «Ella se siente muy orgullosa de su cultura; le gusta

bailar, siempre quiere

llevar sus vestidos, me acosa para que se los ponga». Situación que se evidencia durante cada

encuentro, cuando la familia comenta sobre las expresiones de la niña que muestran «afán» frente a la

llegada de las investigadoras, para ser «bañada y vestida, con su ropa típica y

collar». Así, la niña es quien

recibe y, de alguna manera, establece el primer contacto de una forma sutil,

pero segura. Estas expresiones de identidad también se reflejan en el siguiente

fragmento:

Le pregunté cómo se ve con su

collar puesto; la mamá le traduce en su lengua originaria y ella, aunque se muestra un poco tímida, le

da una respuesta en su lengua y la mamá la invita a que me responda en español,

traduciendo «bonita». Luego le pregunto: «¿Cómo se ve la mamá con sus

collares?», y responde: «Muy bonita». La mamá le vuelve a decir algo en su

lengua para que

me lo refiera y ella me dice: «Cultura». (NDC)

En

este sentido, se confirma como «los símbolos y significaciones inscritos en los

objetos y las costumbres cobran valor ético-político cuando se reclaman como

propios» (Ibáñez-Pacheco, 2021, p. 36): destaca especialmente para esta

comunidad la importancia que

ha tenido para el grupo de mujeres, como lo ha hecho saber la lideresa, volver

a hacer uso de sus trajes y collares como una forma de enaltecer su cultura,

mantenerla viva en el tiempo a través de ellas y de sus hijas; como aporte

desde lo femenino al sostenimiento del legado y en el que se identifica una clara

disposición y seguridad por parte de la niña participante de la investigación.

Este

tipo de actitudes que

reflejan la construcción de sentido de pertenencia surgieron también cuando las

investigadoras, al mostrar interés en conocer la escuela: un día lluvioso, la

niña al percatarse de la situación, tomó la iniciativa de coger una sombrilla y

brindarla para su uso a las investigadoras. Posteriormente, ella con sombrilla

también en mano y los niños siguiéndola (entre risas y juegos de zapateos sobre

los charcos), iniciaron el camino delante, para mostrar no solo el recorrido,

sino también para hacer énfasis en los detalles que quieren resaltar de su

territorio y de un lugar tan importante para ellos como lo es su escuela,

recorrido en el que

se mostraron alegres, expresivos, seguros y con capacidad de agencia frente al

adulto, como expertos que

abren el camino a quienes

son ignorantes y a los que quieren compartir su

saber.

Participación

genuina-emancipación

Este tema presenta la

participación genuina de la niña y los niños como aquella que encuentra fisuras para la

emancipación, permitiendo comprender este proceso a través de actos de

libertad, mediación entre el poder y la autonomía, es decir, acciones que movilizan a otros.

Los actos de libertad abarcan

iniciativas, acciones espontáneas e inesperadas que incluso sorprenden, donde prueban

toda su capacidad creadora, su autonomía y el disfrute que experimentan como

actores sociales que

pueden incidir en su entorno. De esta manera, algunas de las situaciones

descritas en el diario de campo, revelan este potencial de actuar en libertad:

Durante

el posicionamiento del gobernador se observa que la líder le dice a su hija que no puede estar en

la mesa principal con el equipo

líder y que debe ir con el

papá; sin embargo, ella con un gesto de seguridad insiste en quedarse en sus

piernas y lo hace durante todo el evento, con una postura erguida y una actitud

siempre interesada, como si con esta actitud dijera: «veo desde lo alto, desde

mi lugar seguro, desde donde puedo ver mejor y situarme en el mundo de un modo

seguro, pero a la vez abierto».

La seguridad con la que actúan sobre el

mundo genera también fisuras

en las relaciones con los adultos, lo que

modifica

las dinámicas de poder y da cuenta de una capacidad de agencia de la niña y los

niños a la que

también se abre el adulto, como se identificó en el fragmento anterior, en el que la mamá termina

accediendo a que

su hija se quedé

en sus piernas y haga parte de la mesa de líderes durante todo el acto

político. Dicha capacidad de agencia también se encuentra en el siguiente

fragmento:

El

niño interrumpe diciendo que quiere ir al baño; su

hermana con mucha seguridad e inmediatez señala: «yo lo llevo». Aunque tiene la misma

edad por ser mellizos, la veo pasar muy segura en un lugar nuevo a acompañar a

su hermano al baño y desde la distancia veo que

lo lleva y espera hasta llegar juntos nuevamente a la mesa. (NDC)

Estos actos de libertad se

juegan en la relación con los otros, donde una acción de cuidado muestra que la subjetividad

está hecha de alteridad, de conciencia sobre la capacidad de sí mismo y de la

necesidad o limitación de otro a la que

se puede aportar, sobrepasando así las barreras de la individualidad, como lo

transmiten las diversas experiencias colectivas que se viven al interior de la comunidad

étnica.

Por otro lado, en los actos

de libertad la subjetividad se refleja en el orgullo de sí mismo que se aprecia por el

logro de metas que

responden a un esfuerzo individual, sin la mediación del adulto, más que para validar y

reconocer lo conseguido. Esto se ejemplifica

en el diario de campo: «Ño1 (4) me mira [señalando los stickers] y

cuenta "1, 2 3, 4, 5…, lo saqué

entero" [refiriéndose a que

no se habían dañado los stickers mientras los sacaba] »,

como celebración por la conquista

que se realiza sin la

participación de los adultos.

Finalmente, en este tema se

encuentra lo que

se denomina la mediación

entre el poder y la autonomía. Una autonomía que, como refiere Szulc (2019), «no debe entenderse como absoluta ni como

individual, pues se articula con un profundo sentido de la responsabilidad por

su familia y su comunidad, que

se adquiere también a edad

temprana» (p. 56). Esta no solo se da en la relación con los adultos, sino

también con los pares en los momentos de interacción y juego y presenta pequeñas tensiones por

el poder que

denota la búsqueda

de la autonomía, cambiando así el rumbo de ciertas situaciones, como se

reconoce cuando la niña logra que

su madre la deje en sus piernas durante el acto de posesión del gobernador, o

cuando para ganar la atención de los adultos, porque su voz no ha sido escuchada, los

infantes utilizan el cuerpo y el contacto físico

como medios para hacerse visibles y audibles ante el adulto, como se identifica

a continuación: «Ño 1(4) y Ña

1(5), interrumpen constantemente para lograr la atención del papá y ahora la

mía, siempre buscando cercanía física»

(NDC). Lo anterior genera cambios en la posición del adulto, que validan y

posibilitan la participación genuina:

Ña 1

(4) sale sola a la tienda y, cuando regresa con la compra, trae además un

chicle que compró con el

dinero restante, frente a lo cual la mamá en su lengua al parecer le hace

referencia sobre lo que

compró y no fue autorizado, señalando entre sonrisas que eso no le había

encargado. (NDC)

Vergara (2020) describe que «a través de

acciones espontáneas de los niños y las niñas se instauran microfisuras

que tienen todo el

potencial de generar cambios propiciados por y para ellos» (p. 108), como se

muestra en situaciones como la anteriormente referida. Es decir, con la

autonomía llega el poder de incidir, lo que

demuestra la determinación para actuar y movilizar a otros, cambiando una

situación a su favor que

sitúa el carácter relacional que

tiene la subjetividad política y con ello la participación genuina, donde la

niña y los niños son protagonistas de acciones que convocan y vinculan a otros para

vivir experiencias compartidas de complicidad e interacción: «Ño1 (4) empieza a

trazar con sus pies las huellas sobre uno de los charcos de lodo, prueba

metiendo el pie en el charco, su compañero lo ve y se une con una sonrisa a

hacer lo mismo» (NDC).

Estas acciones que convocan hablan de

la fuerza de construcción intersubjetiva que

se gesta como intención que

nace del niño y que

tiene efectos sobre el otro y sobre lo otro, como cuando la niña participante

«toma la mano de la investigadora para llevarla con ellos» o

cuando

los niños solicitan la cámara fotográfica —reconociendo que las investigadoras

registran aspectos de la comunidad con las fotografías— y deciden ser

ellos quienes toman las

fotografías de lo que acontece en su

entorno, centrando su interés en las escenas de los adultos en el trapiche y de

sus amigos en la hamaca. (NDC)

De igual manera, estas

acciones que

convocan suelen darse en el compartir entre pares: «Ño1 (4): decide pegarse stickers en

sus mejillas; su hermana al verlo dice: "Yo también lo voy a pegar"».

Acción que no solo les

resultó muy divertida, sino que

les permitió encontrar nuevos usos para los objetos, transgrediendo su uso

habitual para transformarlo, como sucede con muchas cosas de su entorno y que muestran su gran

capacidad creadora y disruptiva de realidades.

Discusión

A partir de esta

investigación se comprende que,

como aporte en un momento de coyuntura histórica para el Estado colombiano, se

necesita dar lugar a la emergencia de mundos posibles y polivocales,

que trasciendan los

modelos que la sociedad

capitalista, con sus órdenes hegemónicos, implanta desde las infancias

(Ospina-Alvarado et

al.,

2018) para abrir las fronteras que

separan a las niñas y los niños de una participación genuina con la que pueden incidir en

todos los escenarios donde transcurre su vida.

Esta construcción de mundos

posibles o de mundos otros se puede identificar

en la comunidad embera chamí,

localizada en el Resguardo Indígena Kurmadó que con sus saberes

ancestrales, cultura, lengua y prácticas comunitarias, presenta formas

distintas de percibir el mundo, donde lo colectivo y lo relacional que atraviesan lo

humano y lo no humano desempeñan un papel trascendental en la construcción del

tejido vital que

se recrea en el territorio, espacio en el que

las niñas y los niños son actores fundamentales de todo el proceso. Esto

presenta otra realidad diferente de la que

se plantea comúnmente a nivel teórico, en la que las niñas y los niños son

invisibilizados y no se les reconoce su lugar como seres políticos y con

capacidad de agencia.

De acuerdo con los hallazgos

de la investigación, las formas de ubicar a los niños y las niñas desde el

inicio de su vida en todo el transcurrir del entramado comunitario, que incluyen las

experiencias de lucha y resistencia, ha sido el ámbito en el que ha acontecido y se

sigue potenciando la participación genuina de niños y niñas de la comunidad embera chamí, que conduce a las

manifestaciones más sutiles y a la vez más fuertes de su subjetividad política

a partir de las cuales también pueden entrar a resignificar y dotar de nuevos

sentidos su propia cultura. Aspecto que a

su vez se constituye en novedad del presente estudio.

Estas comprensiones del

escenario comunitario como el lugar de praxis, donde acontece la participación

genuina que constituye la

subjetividad política en la niña y los niños participantes, recuerdan el

potencial político que

poseen y al que

se abren como un nuevo comienzo y como un mar de posibilidades para lo humano.

Potencial que

se puede vislumbrar en los niños participantes en las afirmaciones de identidad

comunitaria que

sostienen y con las que

se presentan al mundo, así como los actos de libertad con los que muestran su

capacidad de agencia, liderazgo, seguridad, pero también de alteridad, donde

existen tensiones entre el poder y la autonomía que la niña y los niños logran sortear,

generando movilizaciones en los otros y cambios de posición especialmente en

los adultos que

abre nuevas posibilidades, como se constató en las relaciones que crean y recrean

con los otros y con el territorio. La fuerza de la relación con el territorio

se constituye en un aporte diferencial del presente estudio.

Por tanto, a partir de esta

investigación se concluye que

toda comprensión que

se espere alcanzar sobre niñas y niños de primera infancia deberá considerar su

contexto histórico, social y cultural, debido a que su subjetividad política se juega en

el campo relacional, donde especialmente se ha podido constatar la riqueza de la

participación desde muy temprana edad en escenarios comunitarios como en el

caso del Resguardo Indígena Kurmadó.

Este caso presenta otros

sentidos a través de los cuales se puede leer la relación niño-comunidad, al

romper con la imagen exclusiva que

se genera en las sociedades hegemónicas, pues en la vida en comunidad se busca

el equilibrio entre lo

ancestral y las memorias, así como conservar las prácticas históricas de la

comunidad indígena y sus saberes. Así, el potencial de transformación, de

creación de presente y futuro que

emerge con la participación genuina de los niños y las niñas en sus relaciones

con sus familias, con la comunidad en su conjunto y con el territorio que habitan y a la vez

recrean, en una relación espaciotemporal que

está atravesada por prácticas culturales, posibilita el crisol de diversidades

presentes en las subjetividades, en momentos políticos, múltiples y divergentes

de cada niño o niña y de sus agentes relacionales. Las diversidades en cuestión

se constituyen en otro elemento diferencial del presente estudio en lectura

interseccional.

Dicho aspecto debe seguir

siendo estudiado, dado que

la mayor parte de las disertaciones académicas se centran en los entornos

familiar y educativo, desconociendo la riqueza

de lo comunitario y de las particularidades que

representan las experiencias de niñas y niños que provienen de pueblos originarios, que revelan otras

construcciones de sentido y otras formas de tejer lo colectivo para entender que, como señala

Rodríguez Castrillón y Amador-Baquiro (2023), «los niños y las niñas

pueden llegar a transformar discursos de verdad que constituyen aquello que es la infancia en

determinada época» (pp. 12-13). Otro aspecto que es importante abordar es la

diferencia que

puede emerger sobre la participación genuina y la construcción de

subjetividades políticas en relación con el género.

Finalmente, como lo

demuestran algunas investigaciones (Bertoli, 2020;

Herrera González & Mora-Guerrero, 2023; Ibáñez-Pacheco, 2021;

Rodríguez-Castrillón & Amador- Baquiro, 2023), el trabajo con niñas y

niños debe conducir a nuevas búsquedas

de sentido centradas, en principio, en la lectura de los contextos reales en

los que acontecen sus

vidas, para aportar a que

los Estados puedan orientar sus acciones de forma pertinente en los

territorios. De allí que

cada vez sea más urgente la búsqueda

reflexiva y práctica de relaciones de horizontalidad en las investigaciones con

las niñas y los niños en las que afloren sus voces,

construcciones y transformaciones en la realidad.

Notas

*Se presentan resultados de

la investigación «Comprender la construcción de subjetividades políticas en

niñas y niños de primera infancia desde la participación genuina en escenarios

comunitarios», presentada por las 3 primeras autoras para optar al título de

Magíster en Educación y Desarrollo Humano, Universidad de Manizales y Cinde, Magíster en Primera Infancia: Educación y

Desarrollo, Universidad de Santander y Cinde, y

Magíster en Desarrollo Social y Educativo, Universidad Pedagógica Nacional y Cinde, con la dirección de la cuarta autora; desarrollada

entre septiembre de 2021 y junio de 2023. Área: interdisciplinaria. Subárea:

sociales y humanidades.

Referencias

Apple, M. W., & Beane, J. A. (Comps.) (1997).

Escuelas democráticas. Morata.

Arendt,

H. (2018). ¿Qué es la política?: comprensión y política. Partido de la

Revolución Democrática.

Bertoli, A. (2020). Etnografía en colaboración y

representaciones sociales sobre infancia: entre lo dicho y lo hecho. Diálogos

sobre Educación, 11(20), 1-20. https://doi.org/10.32870/dse.vi20.594

Bustelo, E. (2011). El recreo de la

infancia: argumentos para otro comienzo. Siglo XXI.

Comisión para el Esclarecimiento de la

Verdad, la Convivencia y la No Repetición. (2022). Hay futuro si hay verdad:

informe final. https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-sihay-verdad

Díaz,

A. (2012). Devenir subjetividad política: un punto de referencia sobre el

sujeto político [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Manizales-Cinde.

Escobar,

A. (2014). Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas

sobre desarrollo, territorio y diferencia. Ediciones Universidad Autónoma

Latinoamericana.

Esteban,

M. B., Crespo, F., Novella, A., & Sabariego, M. (2021). Aportes reflexivos

para la investigación con las infancias: corresponsabilidad en el avance de su

participación. Sociedad e Infancias, 5(especial), 21-33. https://doi.org/10.5209/soci.71444

Figueroa-Grenett, C. (2018). La acción política de niños, niñas y

jóvenes en Chile: cuerpos, performatividad y producción de subjetividad.

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 16(1),

199-212. https://doi.org/10.11600/1692715x.16111

Fondo de las Naciones Unidas para la

Infancia (2006). Convención sobre los derechos del niño. https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

Foucault, M. (1999). Estrategias de poder. Paidós.

González-Rey,

F. (2012). La subjetividad y su significación para el estudio de los procesos

políticos: sujeto, sociedad y política. En C. Piedrahíta-Echandía, Á.

Díaz-Gómez, & P. Vommaro (Comps.),

Subjetividades políticas: desafíos y debates latinoamericanos (pp. 11-29).

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico.

Guber,

R. (2016). La etnografía: método, campo y reflexividad. Siglo XXI.

Hernández,

L., & Ríos, J. (2015). Prácticas pedagógicas que promueven y permiten el

ejercicio de la participación de la primera infancia [Tesis de maestría,

Universidad Pedagógica Nacional, Cinde]. Repositorio

Institucional Cinde. https://repository.cinde.org.co/handle/20.500.11907/1393

Herrera-González, F., &

Mora-Guerrero, G. (2023). Interculturalidad e infancia rural: trabajo y cuidado

en La Araucanía, Chile. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y

Juventud, 21(3), 1-20. https://doi.org/10.11600/rlcsnj.21.3.5058

Ibáñez-Pacheco,

M. (2021). La primera infancia indígena: entre la escolarización y la familia.

Revista Colombiana de Educación, (81), 357-372. https://doi.org/mrwp

Lansdown, G. (2005). ¿Me haces caso?: el derecho

de los niños pequeños a participar en las decisiones que los afectan. Bernard

van Leer Foundation.

Lay-Lisboa,

S., & Montañés-Serrano, M. (2018). De la participación adultocéntrica

a la disidente: la otra participación infantil. Psicoperspectivas.

Individuo y Sociedad, 17(2), 1-12. https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol17-Issue2-fulltext-1176

López-Ordosgoitia, R., Giraldo-Cadavid, D. A.,

Aristizábal-García, D. M., & Lafaurie Molina, A.

(2023). Coinvestigación con NNA: una revisión

sistemática de literatura según las directrices Prisma. Revista Latinoamericana

de Ciencias Sociales, Niñez y Juvedtud, 21(3),

1-38. https://doi.org/10.11600/rlcsnj.21.3.589

Milstein,

D. (2015). Etnografía con niños y niñas: oportunidades educativas para

investigadores. Espacios en Blanco. Revista de Educación, 25(1), 193-211.

Novella,

A. (2008). Formas de participación infantil: la concreción de un derecho.

Educación Social, (38), 77-93.

Núñez,

K., & Baronnet, B. (2017). Infancias indígenas y

construcción de identidades. Argumentos, 30(84), pp. 17-36.

Ospina-Alvarado, M. C. (2020). Salir

adelante: construcción relacional de subjetividades políticas de niños y niñas

de la primera infancia cuyas familias provienen de contextos de conflicto

armado [Tesis de doctorado, Universidad de Manizales]. Repositorio

Institucional Universidad de Manizales. https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/handle/20.500.12746/4963

Ospina-Alvarado,

M. C., Alvarado, S. V., Fajardo-Mayo, M. A. (2018).

Subjetividades polí-ticas de la primera infancia en contextos de conflicto

armado: narrativas colectivas de agencia. Psicoperspectivas.

Individuo y Sociedad, 17(2), pp. 1-13. https//doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol17-issue2-fulltetx-1186

Rodríguez-Castrillón,

C. M., & Amador-Baquiro, J. C. (2023).

Investigación narrativa con niños y niñas: una reflexión teórico-metodológica.

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 21(3),

1-32. https://doi.org/10.11600/rlcsnj.21.3.5514

Ruiz-Morales,

M. M. (2021). «Nos convidamos solos en un cuento que no era nuestro»:

encuentros con niños investigadores. Magis. Revista

Internacional de Investigación en Educación, 14, 1-27. https://doi.org/10.11144/Javeriana.m14.ncsc

Sosenski,

S., & Jackson, E. (2012). Nuevas miradas a la historia de la infancia en

América Latina: entre prácticas y representaciones. Universidad Nacional

Autónoma de México.

Szulc, A. (2019). Más allá de la agencia y las

culturas infantiles: reflexiones a partir de una investigación etnográfica con

niños y niñas mapuche. Runa, 40(1), 53-64. https://doi.org/10.34096/runa.v40i1.5360

Vergara, A. (2020). Imaginarios

infantiles sobre participación y su incidencia en la construcción de derechos

desde la primera infancia [Tesis de maestría, Universidad Distrital Francisco

José de Caldas]. Repositorio Institucional Universidad Distrital. http://hdl.handle.net/11349/25157

Para citar este

artículo: Bedoya-Ospitia, D. M., Figueroa-Zamora, D. C., Liberato- Murcia,

L. J. & Ospina-Alvarado, M. C. (2024). Participación como potencia de

subjetividad política de niñas y niños de primera infancia. Revista

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 22(2), 1-24. https://doi.org/10.11600/rlcsnj.22.2.6178